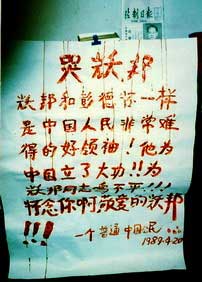

二重のタブーに立ち向かうオーセル(唯色)著『殺劫』を読む

一、チベットとは

「チベット」という言葉は一つでも、歴史的(時間的)、地域的(空間的)、文化的宗教的に見ると様々な意味になる。このため、確かに日本人にとって「チベット」の名前は知られているが、限られた知識で理解が部分的であったり、偏ることがしばしばある。そのため、小論ではまず「チベット」について歴史的、地域的、文化宗教的に概観しておく。

まず歴史的に見ると、古く唐の時代に、遣唐使が長安の朝廷で吐蕃と呼ばれていたチベット使節と会することがあった。当時の吐蕃は強国で朝廷における席次は日本よりも上であった。ところが、九世紀に吐蕃は急速に衰え、これにより日本との交流も途絶えた。

約一千年の後、明治の近代化により国外に渡る日本人が増え、僧侶の河口慧海をはじめ幾人もの日本人がチベットを訪れるようになった(河口慧海については、日記や旅行記が講談社学術文庫として出版されている)。ところが世界大戦、中国革命、人民解放軍のチベット進攻などにより、再び日本人がチベットに入るのが困難になった。そして、ここで述べるようにチベットにもプロレタリア文化大革命が起きた。これは中国でもほとんど知られていなく(中国では文革もチベットも一種のタブーで、チベット文革は二重のタブーとなっている)、まして日本では尚更である。

一九七七年に文革が終息し、八〇年代に改革開放政策が進められるなかで、観光の面でようやくチベットの門戸が開かれるようになった。しかし、他の面ではまだまだ制限されており、このため“世界の屋根”、“遙か遠くの秘境”などファンタジックなイメージが醸成され、その結果、前述したように部分的、あるいは偏った理解をもたらすことになる。

なお、この点は欧米でも認められ、日本だけの問題ではない。ただし、ダライ・ラマ十四世がインドに亡命した一九五九年以降は、続いて亡命したチベット人の中に欧米へ移住する者も現れ、これに伴いチベットの理解も是正されようになった。

次に「チベット」の範囲について述べる。中華人民共和国の行政区画では、おおよそ新疆ウイグル自治区(北)、青海省と四川省(東)、雲南省やブータン(南)、インドやネパール(西)などに囲まれたチベット自治区があり、これがチベットとして知られている。しかし、民族的に見ると漢民族が増加し、チベット民族よりも多くなり、現在、チベット民族六百万人に対し漢民族は七五〇万人である。

他方、チベット仏教を信仰するチベット人はチベット自治区だけでなく、甘粛省、青海省、四川省、雲南省などにも広がり、一定の文化圏を形成している。さらに、チベット仏教信者はブータンやネパールにもおり、インドのダラムサラにはダライ・ラマ十四世を指導者とする亡命政府が存在している。そのため、「チベット」の範囲の捉え方により、様々な議論が起きる。しかも、一九六二年に中印戦争が起きた歴史を踏まえると、たとえ現在では中印関係は安定しているとはいえ、「チベット」の範囲をどのように定義するかにより重大な問題が生じかねない。今年三月にラサなどで起きた暴動と鎮圧については、これらを踏まえて考えなければならない。一九五九年にダライ・ラマ十四世が亡命した日は三月十日であり、後述する八九年の武力鎮圧も三月で、二〇〇八年のラサでの蜂起も三月であるように、この時期はモンラムという特別な法要の期間であるとともに、チベット人にとって特別な意味を持つ。

それでは、このような状況に至った経緯について、次に述べていく。

二、チベットをめぐる問題

中国では、漢民族以外の民族は少数民族とされている。中国語で「少数民族」という言葉が使われるようになったのは、辛亥革命、中華民国成立、国民党による国民政府樹立と中国が近代化し始めた一九二〇年代半ばである。

現在、中国政府が認定している「少数民族」は五五で、人口は漢民族が十一億六千万人近くであるのに比べ、少数民族の合計は一億六百万人余りである(二〇〇〇年国勢調査)。「少数民族」には認定されないが、文化や慣習が漢民族と異なる人口集団は他にも多い。また「少数民族」とはいえ、圧倒的に人口が多い漢民族と比較した「少数」であり、最も人口が多いチワン族は約一千六百万人で、これ以下の人口規模の国家はいくつもある。なお、二〇〇〇年現在のチベット民族は五四二万人であった。

ところが人口の比率と逆に少数民族の自治区域は約六一七万平方キロメートルで、国土総面積の六四・三%になる。しかも、大多数の少数民族は国境線のある辺境地帯に生活している。それ故、少数民族に関わる問題は国家統合の問題に結びつきやすい。

これを踏まえて、次に視点をチベットに向ける。中国語でチベットは「西蔵」、チベット民族は「蔵族」と記される。そこには北京を中心としてチベットを「西」と位置づけるだけでなく、チベット民族を中華民族の中の一兄弟民族と見なす観点がある。これは中華民国が漢満蒙蔵回の「五族共和」を謳ったときにもあり、それを中華人民共和国が引き継いでいる。なお、台湾政府では蒙蔵委員会があり、ここにも台湾政府の下にチベット(そしてモンゴル)を位置づける観点が認められる。

第二次大戦後、国民党政権はチベットの自治権を認めたが、国共内戦で敗北し台湾に逃れた。そして、勝利した共産党は四九年に中華人民共和国の建国を宣言し、五一年に人民解放軍をチベットに進軍させ、一九五九年にチベット動乱が勃発し、ダライ・ラマ十四世はインドに亡命した。その過程で、多くの破壊、虐殺、弾圧などが起きたと言われている。

そして、プロレタリア文化大革命がチベットでも発動され、チベット文化は完全に否定された。チベット人にとって最大の苦痛は、文革により数多くの寺院が破壊されたことである(六千以上)。チベット人は先祖代々富を蓄えては、その半分以上を寺院に捧げ、伝教の灯明を絶やさないようにしてきた。そのためには質素な生活を送ることなど厭わなかった。オーセルがチベット文革写真証言集のタイトルを『殺劫』としたのも当然である(詳しくは後述)。

それでも文革が一九七七年に終息し、その後の改革開放政策で統制が緩和され、八六年二月には、二十年間も禁止されたモンラムの法要が再開された。しかし、一九八九年三月、民主化の動勢において自由や独立を訴えるチベット人に対してチベット自治区政府(当時の党委員会書記は胡錦濤)は武力で鎮圧した。そして、その三カ月後に天安門事件が起きた。

さらに、中国政府はチベットに漢民族を移住させ、チベットを中国に同化させ(同化政策)、観光以外はチベットの文化や慣習をなくそうとしているとも言われている。テレビ番組ではチベットの民族音楽が放送されるが、その一方で、チベット仏教の信者であっても自宅にダライ・ラマ十四世の肖像画を掛けることはできない。また、確かに青蔵鉄道の開通など地域開発が進められているが、格差が拡大し、漢民族に比べてチベット民族の失業率が高いという状況である。今年三月のラサにおける蜂起は、このような状況を背景にしている。チベット亡命政府によると〇八年三月十日より四月二五日までの間にチベット(ウツァン、カム、アムドの伝統的にチベットとされていた地域で、チベット自治区より広い)での犠牲者数は二〇三人、負傷者数は約千人、逮捕者数は五七一五人である。中国政府は武力鎮圧の際、ラサから報道機関や観光客を退去させ、徹底した情報統制を行った。

情報統制はラサだけでなく中国全土に及んだが、その中で王力雄、劉暁波、丁子霖たち約三十人が三月二二日に、蜂起と鎮圧をめぐる情勢について「平和と非暴力の原則に基づいて民族の争いを解決し、中国政府は暴力的な鎮圧を即停止すべき」であり、ダライ・ラマ十四世との直接対話を求める「チベット情勢解決に関する十二の意見書」を発表した。さらに、声明では中国政府がチベット仏教の最高指導者ダライ・ラマ十四世が暴動を策動したと主張している点について「証拠を出すべきだ」と指摘し、国連による調査を要求し、また中国のマスメディアに対しても「チベット族によるデモの被害のみを強調する報道は民族的な恨みをあおり、事態の緊張を招くだけだ」と批判し、国内外のメディアにチベット自治区での自由な取材を許可するように求めた。

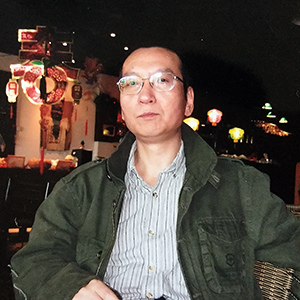

それまで国外での批判はあったが、中国国内でも批判が出されたことは重要であった。もはや一九八九年の時のように鎮圧し、それを知らせないでおくことはできなくなっただけでなく、国内の批判に対しても押さえきれなくなったのである。王力雄、オーセル夫妻は、それ以前の十日から北京市内の自宅で軟禁状態になっていたように(外出には当局の許可が必要で外出できても監視要員がつく)、体制批判の人士への圧力が強められていたのであるが、それに抵抗して、このような声明が発表されたのである。

そして、ダライ・ラマ十四世の特使と中国当局者の公式協議が始められ、七月一日、二日の協議でもさらに対話を継続すると表明されてた。しかし、具体的な内容は確認されていない。即ち、対話は始められたが、問題の解決はなされておらず、潜在的な危険性が残されたままであると言える。

三、オーセルの言論活動と抵抗

以上を踏まえ、次にチベット文革を取りあげる。チベット文革は二重のタブーとなっているため中国でもほとんど知られていなかった。これに対して、記録写真と生存者や関係者の証言をまとめ、この二重のタブーに立ち向かったのがオーセル(漢字表記は「唯色」)である。まず、彼女のプロフィールを述べる。

オーセルのフルネームはツェリン・オーセル(Tsering Oser)で、「永遠の輝き」を意味する。中国名は程文薩(Chen Wensa)で「文革のラサ(拉薩)」を意味する。その名前のとおり、一九六六年の文化大革命開始の年にラサに生まれ、その後、四川省のチベット民族居住地域で育った。父は漢民族とチベット民族の血をひき、十三歳でに人民解放軍に入隊した軍人で、母はチベット人でラサの旧貴族の娘であった。

オーセルは一九八八年、西南民族学院で中国語文学を専攻し、卒業後は地方紙『甘孜州報』の記者になり、一九九〇年にはラサの『西藏文学』の編集者になった。

二〇〇三年、評論集『西藏筆記(ノート)』(花城出版社、広州)を出版したが、数カ月後、中共中央統一戦線部と中央宣伝部により「重大な政治的錯誤がある」として発禁処分とされた。チベットやダライ・ラマに関係しているので、中央宣伝部だけでなく、統一戦線部も関係したのであった。中国では宗教は統一戦線部宗教局の管理下に置かれている。

そして、オーセルの所属していたチベット文学芸術連合会は『西藏筆記』について、以下のような政治的な見解をまとめた。

「『西蔵筆記』は宗教の社会生活における積極的な役割を誇張し、美化し、一部の文章ではダライ・ラマへの崇拝と敬慕が表現され、ひいては狭隘な民族主義や、国家統一と民族団結に不利な認識を表明した文章さえある。さらに、一部の内容ではチベットの改革開放以来勝ちとってきた巨大な成果を見ず、不確かなうわさ話で旧チベット(一九五一年五月「チベット平和解放に関する十七条協議」締結以前)へのノスタルジーに耽溺している。従って、価値判断を誤り、政治原則から乖離し、一人の作家として担うべき社会的責任と先進的文化を建設する責任を放棄した」

この時、オーセルは北京で魯迅文学院の定期刊行物の責任者として高級研究班に参加し、『西蔵文学』編集長への昇格が内定していた。しかし、ただちにラサに召還され、文聯の「幇教小組」で「思想教育」を受けさせられ、「自己批判」と「過関」を求められた。この「幇教小組」は主に思想教育のために臨時に組織されるグループで、共産党内の教育方式の一つである。また「過関」はもともと関門を通りぬけるという意味だったが、思想改造対象者が自己批判により新しい人間となることを指すようになった。

さらに、彼女の家族や友人や同僚も「党の思想工作」の協力者として動員され、毎日毎日「車輪戦(数人が代わる代わる一人に立ち向かい疲れさせて負かす戦法)」のような「思想教育」を受けさせられた。これはまさに精神的な虐待であったが、その上、青蔵鉄道の工事現場で「教育」を受けることさえ命じられた。それは、工事現場を謳歌する文章を書き、その「手柄」で罪を償うという意味であった。ところが、オーセルは一貫して青蔵鉄道の建設に批判的な態度をとってきていたので、まさに「踏み絵」を突きつけられたようなものであった。

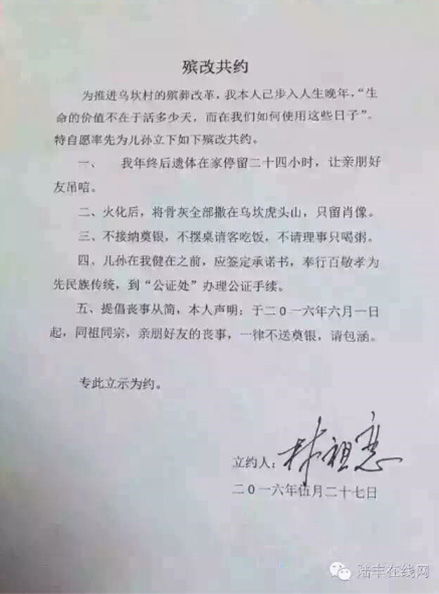

こうして、オーセルは強大な組織に抵抗することができなくなり、ラサを離れることを決意した。彼女は離れる前に、チベット文聯の党組織に一通の手紙を送った。そのタイトルは「私は永遠に一仏教徒のチベット作家です」で、その内容は、次の通りである。

「文聯党組織へ。

拙著『西蔵筆記』への非難は、主に私の信仰とチベットの現実に関する考え方に集中しています。私に『過関』を強制するということは、私の仏教信仰も、自分の目で見たチベットの現実もまちがっているということを認めさせることです。しかも、これからの著述では、信仰を放棄し、チベットの現実を述べるときは政府側の規制を守らなければならないのです。これに対して、次のように私の意志を表明します。

このような『過関』を通ることはできません。通りぬけたいとも思いません。私は、この『過関』は作家としての天職と良心に背くものです。

たとえラサに残り、受けたくない『教育』を受けても、何の結果も出ません。みなさんに必要のない迷惑をおかけしますし、文聯も上級機関に復命できません。ですから、私はしばらくラサを離れ、他の土地で最後の行政処分を待つことが最善だと考えました。私は自分が決めたこと一切に責任を持つつもりです」

これに対して、オーセルは厳重な処罰を受け、「辞職」の名目で編集者の職務を解かれ、医療保険や年金も取り上げられた。

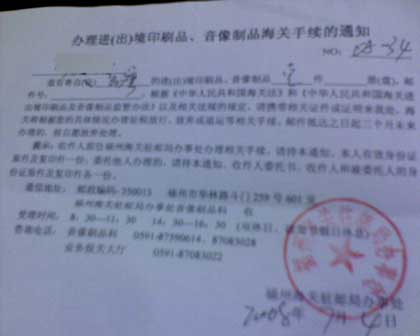

その後、パスポートの申請も受理されず、国外に出ることが許されていない。二〇〇五年、オーセルは王力雄と結婚し、一度、戸籍を吉林省長春市に移し、そこでパスポートを申請したが、チベット人の名前が問題とされ、なぜチベット人が内地に移ったのかについて不審に思った長春市公安局が彼女の身元を調べた。その結果「本籍地で重大な問題がある人物」であることが判明したという理由で、パスポートは発行されなかった。

このように迫害されているが、オーセルは挫けずにインターネットで言論を発表している。しかし、二〇〇六年七月二八日、彼女のブログ「蔵人文化網」と「北京大旗博客(ブログ)網站」が閉鎖された。ダライ・ラマ十四世の誕生日に祝賀の気持ちを表明したという理由が考えられる。これに対して八月十五日に開設された「絳紅色的地図(えんじ色の地図):唯色博客」も一カ月後に閉鎖された。さらに、翌〇七年二月六日に「絳紅色的地図:唯色博客」をまた開設しましたが、翌日に閉鎖された。それでも彼女は抵抗し続け、このブログを開設しているが、国外では読めるものの、国内では読めない状態である。

四、『殺劫:チベット文革写真・証言集』の紹介

オーセルには、多くの著書がある。その中で、特にチベット文革写真・証言集『殺劫:四十年的記憶禁区・鏡頭下的西蔵文革・第一次公開』(台湾大塊文化出版社、二〇〇六年)が重要である。このタイトルに使われている「劫」には様々な意味がある。「奪う」や「脅す」の他に、「長い時間」などもあり、梵語では「劫波」や「劫簸」の略とされ、仏教語では「万劫不復(永遠に回復できない)」や「劫数(厄運、避けられない運命)」という熟語がある。また、中国語には「劫灰」という表現があり、大きな災難の名残りを意味する。唐詩には、「劫灰飛尽古今平」という詩句があり(李賀「秦王飲酒詩」)、その意味は、全世界を焼き尽くした劫火の後に灰が飛び散り、何ごともないかのように平和な日々が続いているということである。これらの意味を込めて、オーセルは「殺劫」というタイトルにしたのである。

また、サブタイトルの「鏡頭」の意味はカメラのレンズである。それは父親ツェリン・ドルジェの撮影した写真が基本にあり、それに関するオーセルの解説やインタビューなどが編集されているからである。

本書の構成は、まず「殺劫」についてオーセルの解説があり、次に王力雄の「序」、オーセルの写真についての説明、そして五章にわたるチベットの文革の実態を示す写真とその解説となっている。その意義については、王が序文で的確にまとめており、ここで紹介する。

五、王力雄の序文

一九九九年の暮れも押しせまったころ、オーセルから郵便物が届けられた。その中には数百枚のネガがあった。そのとき、私たちはまだ会ったことさえなかった。

彼女は手紙で、次のように説明していた。

「このネガは一九九一年に亡くなった父親が「文化大革命」期のチベットを撮影したものです。非常に重要なものだとは分かりますが、どのように使えばよいのか考えつきません。あなたには一度もお会いしたことはありませんが、チベットについて書かれたものを読み、このネガを有効にお使いいただけると信じ、寄贈いたします」

私は手袋をして、明かりの下でネガをよく見た。そして、すぐに結論を出した。私はこれを受けとれない。何故ならば、あまりにも貴重すぎるからだ。

中国のプロレタリア文化大革命は、人類の歴史において極めて独特な事件で、空前絶後の驚くべき歴史としてだけでなく、人類の向かうべき方向を探るものとしても、多くの研究者が関心を寄せてきている。幸いなことに、文化大革命の影響は広範囲にわたり、また、時間的にそれほど遠い過去のことではないため、おびただしい文献や資料が残されている。世界各国の主要な大学や図書館は文献・資料を収集しており、また、中国でも、たとえ政府が文革の研究を禁止しても、民間では多くの資料が流布している。

しかし、文革の研究においても、文献や資料の収集においても、長いあいだずっと一つの空白が存在していた。それはチベットの文革であった。今まで文革の資料集として最も全面的に資料を集めたDVD『中国文化大革命文庫』(香港中文大学出版、二〇〇二年)には、一万以上の公文書や講話や各種文献などが編集されても、チベットに関してはわずか八篇しかない。ワシントンの中国資料研究センターが出版した『新編紅衛兵資料』では三一〇〇種類の紅衛兵のタブロイド版新聞が収集されているが、その中でチベットの新聞はたった四種類しかない。まさに、文革の研究者であり、資料編纂者である宋永毅氏が私宛の手紙で慨嘆して述べたとおりである。

「チベット文革の資料は非常に不足しており……私たちはチベット文革についてあまりにも知らない」

政府側のチベット自治区公文書館でも、一九六六年から七一年までは断層地帯である。何故なら、この六年間について残されている資料はわずか三つだけだからである。しかも、最も激しかった文革初期の二年間に関する資料は一つもない。

もちろん、チベット文革の資料はまちがいなく存在している。少なくとも文革期に主要な権力を掌握していたチベット軍区(戦略上区分された軍事的地域)は多く保存している。しかし、その場所は深く埋められたブラック・ボックスで、衛兵に守られ、門外不出で、中国政府が握っている文革の資料と同様に日の目を見ることのない「極秘資料」である。文革は中国共産党にとって痛恨の傷痕で、深く掘り下げれば、中国共産党体制の基盤に触れるものである。四十年が過ぎてもなお触れられないタブーになっている。

国際社会を前にして、中共にとって、文革は一つのタブーで、チベットはもう一つのタブーになっている。従って、チベット文革は二重のタブーになり、なおさら触れてはならないものになっている。中国統一戦線部が一九九九年に編集した『図説百年西蔵』(廖東凡他編、雲南人民出版社)収録の数百枚の写真のなかで、なんと文革期の写真は一枚もない! まるで一九九六年から一九七六年までの十年間という時間が、チベットの歴史には存在していないかのようである。

このような悪質な抹殺に対して「強権との闘いは、まさに忘却との闘いである」という言葉が、いよいよ動かしがたいものとなっている。もし、百万平方キロの広大なチベットにおける文革の研究が空白ならば、まさに文革の研究は十分とは言えない。従って、オーセルの父親が撮影したチベット文革の写真は極めて重要な意味を持っていると言える。

他の文献や資料と比べれば、写真の客観性はより高い。文字の記述、オーラル・ヒストリーのインタビューなどは、いずれも当事者の主観性を避けることができない。何故ならば、当事者の立場、目的、記憶や解釈に関わり、確かに生き生きとした多義性を持つが、その一方で、客観性が疑われ、否定されやすい。しかし、写真は歴史の瞬間を凝固し、その一瞬にさし込んだ光と影の要素が伝えるものは否定できない性質を持っており、動かぬ証拠となっている。

これまでチベット文革の文献や資料は非常に不足しており、写真はなおさらでった。長いあいだ、正式に発表されたチベット文革の写真はたった一枚しか見たことがなかった(台湾の写真誌『撮影家』第三九号)。中国とイギリスのグーグルで検索しても、インターネット上で一枚しかない! オーセルの父親が持っていた数百枚のネガの価値がどれほど大きいか、想像に難くない。

私はオーセルに返事を出した。私はあなたを助けることができるが、しかし、これらの写真がどのように歴史の目撃者として証人台に立つことができるかどうかは、私のような漢民族の者ではなくて、まさにあなた自身が担うべき責任である。

今日ではもう六年も過ぎ去ってしまった。オーセルが写真に関して長い歳月をかけた調査と著述がようやく終わった。彼女の父親の写真は暗黒の世界を抜けだして、再び光明にめぐり会えた。従って、文革研究におけるチベットの部分は、もはや空白ではなくなった。

彼女の父親の魂が安らかに眠ることを念願する。

附記すれば、オーセルはいま私の伴侶となっている。

これらの写真に感謝する。

二〇〇五年九月十七日

追記

私の父親は三七年前の今日、文革の迫害により亡くなった。

六、『殺劫:チベット文革写真・証言集』の意義

第一に、これまで述べてきたとおり、現在の中国では「チベット」も、「文革」も厳重なタブーであるが、本書ではこの二つの問題を明らかにしている。つまり、二重の極めて困難な課題に取り組んだ労作である。しかも、オーセルはチベット文革を積極的に進めた側、その内部で対立した二つのセクト、そして被害にあった側など様々な立場の人たちを取りあげており、この問題を多面的に考えられるようにしている。

次に、オーセルの父が撮影した写真が極めて貴重な資料であることは言うまでもないが、それに加えて、オーセルは母とともに、父が遺した写真にある一人一人を探しだし、インタビューし、詳しく証言を記録している。これにより写真の理解が深まるだけでなく、その写真の記録的価値を高めている。

このインタビューという方法について、文献を重視する立場では評価が低いが、それは浅薄である。歴史には記録された歴史(recorded history)と未だ記録されていない歴史(unrecorded history)があるが、後者はあまり省みられない。記録されていない歴史は主に低層の人々の歴史であり、それは体制から求められず、さらには様々な制約さえある。中国では、孔子とその門人によるとされる「春秋」から、歴史は「帝王、将軍、丞相の家族史」と言われ、低層の人々は影すら見られない。このような人々は、まさに歴史のふるいにかけられた存在である。

しかし、下から社会を支えているのは低層の人々であり、そのねばり強く強靱な生命力の中から、凛々しくも悲愴な人生がうかがわれる。それは、著名な人物や事件の歴史ではなく、活きて中国社会の基礎を構成する人々の魂(スピリット)の歴史である。そして、本書は、中国の「正史」が排除してきた歴史の基層、しかも重要な基層に目を向けさせる力を備えている。まさに魯迅が「文人の鉄は文章である」と述べたように(「三論“文人相軽”」『且介亭雑文二集』。注記のない場合は原文から訳した。以下同様)、本書には「文」の力がある。

また、人々の語ったことは主観的、感情的で、自分自身の物語を神話化しているため、客観性が不足しているという批判がある。しかし、このように批判する人には、客観性を偏重する客観主義という主観性が問われる。実際、口述資料の資料的価値については、オーラル・ヒストリー研究の蓄積がある。一九四八年にコロンビア大学で開設されたオーラル・ヒストリー研究室(Columbia University Oral History Research Office)などによるオーラル・ヒストリー研究は既に多くの研究成果をあげている。

それ故、オーセルが様々な立場の人にインタビューし、内心の想いや本音を引きだしたこともこの点から評価すべきである。それぞれの立場の主観を比較検討し、できるだけ客観性に近づけようとする社会科学的な努力が認められる。しかも、証言だけでなく、写真や文献資料にも基づいており、証言者の主観性を慎重に検討している。このような意味で、彼女は、話す、語るという人類誕生以来のコミュニケーションに、「チベット文革」に関わる人々との対話を通して人間の深い生命感情を表現する力を増し加え、生きた歴史としてのオーラル・ヒストリーに新たな可能性を切りひらいたと言える。それは二重のタブーにより隠されてきた歴史的真実の復元と再現である。

第三に、本書をまとめたオーセルに注目すると、その存在は現代における知識人のあり方を示している。中国の体制は社会主義体制と市場経済をそれぞれ利用して経済を発展させてきたが、厳しい言論統制の一方で出版界には商業主義が強まり、多くの知識人は、当たり障りがなく、痛みも痒みもない、ただ売れるためだけの文章や世に諂う文章を書きつづっている。まさに体制の道化役者であるが、それが時流に乗ってマスメディアにもてはやされる。かつて魯迅は「怯懦者のためをはかり、廃墟と荒墳を以て壮麗な建造物を幻想せしめ、時間を以て痛苦と血痕を淡くする。日々一杯のわずかに甘くした苦い酒を、少なからず多からず、ほろ酔い程度に汲んで人間世界に与える。飲ませられた者は泣いたり、歌ったり、醒めるがごとく、酔うがごとく、知ろうが、知るまいが、死のうと欲し、また生きようと欲す」と書いた(「色淡き血痕のなかで:数人の死者と生者と未だ生まれざる者の記念」『野草』)。それは残虐な暴力をもたらした「造物主」への告発という形をとっているが、体制の道化役を演じる知識人への痛烈な批判にもなっている。

また、魯迅は中国の歴史は「奴隷になりたくてもなれない時代」と「しばらくは安穏に奴隷でいられる時代」の「循環」であると指摘している(「灯火漫筆」『墳』)。また、「奴隷の生活に“美”を探しだし、賛嘆し、愛撫し、陶酔するようならば、永劫に見込みのない奴才であり、彼は自分と他者を永遠に奴隷の生活に安住させる」とも批判している(「漫与」『南腔北調集』)。前記のような知識人は正真正銘の「奴才」であり、現在でも魯迅の批判が当てはまる。しかし、オーセルは違い、このような中国を持ちこたえさせる「中国の脊梁」(魯迅「中国人失掉自信力了嗎」『且介亭雑文』)である。

そして、彼女の示すチベット文革の実態を知るとき、やはり魯迅の、次の文章が想起される(魯迅「劉和珍君を記念して」『華蓋集続編』。訳文は丸尾常喜『魯迅『野草』の研究』汲古書院、一九九七年、三八一頁)。

「真の猛士はあえて惨憺たる人生に直面し、あえて淋漓たる鮮血を制止する。これは何という哀痛であり、幸福であることか。しかし、造化はつねに庸人のためにはからい、時間の流れによって痕跡を洗い、わずかに色淡き血と茫漠たる悲哀とを残すだけである。この色淡き血と茫漠たる悲哀のなかで、人びとにしばらくのあいだ生を偸ましめ、この人に似て人にあらざる世界を維持させる。このような世界がいつ終わるのか私は知らない」

ここで魯迅は「このような世界がいつ終わるのか私は知らない」と書いているが、前掲「色淡き血痕のなかで」では「叛逆の猛士が人間世界から生まれる」と述べている。このように魯迅には絶望と希望が交錯し、混在している。それはまさに「絶望が虚妄であるのは、希望と同じである」(「希望」『野草』)という、希望もないが、絶望も拒否するという闘い抜く姿勢である。そして、このような姿勢はアウシュヴィッツに収容された心理学者ヴィクトル・フランクルが語っていたという「人間は誰しも心のなかにアウシュヴィッツを持っている。でもあなたが人生に絶望しても、人生はあなたに絶望しない」と共通している。いずれにおいても、絶望と希望、悲観と楽観の弁証法がある。

最後に、記録することの意義を述べる。魯迅は「良民(体制に従順な者・引用者注)」は「かくすことを望む」(前掲「色淡き血痕のなかで」)が、しかし「墨で書かれた虚言は、血で書かれた事実を決しておおいかくすことはできない。血の負債はかならず同じもので返さなければならない」(「花なきバラの二」『華蓋集続編』訳文は前掲丸尾、四二四頁)と述べている。「血の負債はかならず同じもので返さなければならない」という意味は、先述した「文人の鉄は文章である」に即して理解すべきで、「文」により決して追及の手をゆるめず責任を明確に記録することである。

そして、アウシュヴィッツの生存者でノーベル平和賞受賞者のエリ・ヴィーゼルは「生存者の役割は証言することである」と述べている(『一個猶太人在今天』林賢治主編、陳東ビャオ(風へんの火が三つ)訳、作家出版社、北京、一九九八年、二八頁)。このことをヴィーゼルは痛恨の思いで提起している。彼は「我々にとって過去の出来事を語ることは、凶暴な邪悪に対して人類はいかにか弱かったかと記憶することである」(同前、二九六頁)と述べている。確かに、かつて凶暴で邪悪で強大な暴力の前に「か弱かった」が、しかし、その事実を隠させず、語り継いでいくことにより再び起こることが防げるのである。

このような意味で、チベットは一地域で、文革は一時期だが、オーセルが提出した『殺劫:チベット文革写真・証言集』には普遍性がある。そして、この普遍性という点で、日本人にも大きな意味を持つ。チベットや文革についてほとんどの日本人は無関心どころか、考えようとさえしていない。しかし、文革は日本にも大きな影響を及ぼし、またチベット問題は自由や民主に関わり、決して傍観すべきではない。他人事ではなく、日本でも問われている問題である。