◀北京再造:新装版(四月末〜五月初旬刊行予定)

何よりまず、多忙さゆえ、連載がだいぶ長い間滞ってしまったことを、心よりお詫び申し上げます。

このたび、2008年に集広舎さんから出版された王軍氏の名著『北京再造──古都の命運と建築家梁思成』のカバーがリニューアルされることになりました。そこでその記念に、本書に関連する記事を数回に分けて書かせていただきたいと思います。

人材を輩出した梁家

戦中、戦後の中国における著名な建築学者、都市計画学者であり、建築家でもあった梁思成は、『北京再造』のもっとも重要な登場人物である。本書では彼の北京の都市計画をめぐる提案や試み、および挫折が詳しく、実例とともに紹介されている。もっとも、彼の卓越した見識、つまり文化財の価値が守られた、理想的な北京のあり方を追求した梁陳プランが広く再評価されるようになったのは、近年のことだ。それ以前に、北京は梁思成の願いに反し、多くの文化財建築や古都の景観を失ってしまった。

そもそも中国には、梁思成を含む父子三代を、敗北者の三代とする考えがある。まず梁思成の父、梁啓超は、立憲君主制の社会の実現を志しつつも、やがて政治の流れによってその理想を放棄せざるを得なくなり、最後は軍閥の割拠する中で人生を終えた。また梁思成の子で、中国で最初の民間自然保護団体「自然之友」を立ち上げた梁従誡も、環境汚染がそれまでになく進む21世紀の北京で、息をひきとった。さらには、建築学者の梁思成も生前、北京の城壁や文化財、および古都としての景観を保護しようと奔走したが、結局それらが壊されていくのを目の当たりにしながらこの世を去っている。

つまり梁家の親子3代は、いずれも卓越した見識と社会を良くしようとする強い志や行動力を具え、さらには人望まで集めていたにも関わらず、いずれも志半ばで挫折し、失意の内にこの世を去っている。3人の生きざまを前に、後世、多くの人が嘆息し、その挫折と死を惜しんでいるのは、彼らの志したことの価値が、時代を追うにつれてはっきりと見えてくるからだろう。

故居を残す意味

ある歴史上の人物が住んだ家を大事に残し、記念するというのは、とりわけ中国においては、その人物の功績、またはその一部を肯定的に認めることを意味する。認められなければ、どんなに有名な人物が住んだ家でも、故居として保護されることは稀だ。だからもちろん、歴史の捉え方の変化によって故居認定の範囲が変わる。瀋陽の張作霖・張学良故居が、その建物は張作霖が建てたものであるにも関わらず、2001年以前は張学良の故居でしかなかったのはその一例だ。

だが、いかに歴史上、確固とした名声を得ている革命家の故居であっても、再開発の影響は避けられないのが今の北京の現実だ。梁啓超の故居も同じで、知名度ゆえ、さすがにその存在が無視されることはなかったが、現在、粉房琉璃街という胡同にある梁啓超の故居(新会会館)は、周囲の建物が取り壊され、廃墟と化した中で、極めて孤立した状態で残っている。

▲梁啓超故居とされている新会会館

▲同上。敷地の内部

▲故居のある粉房琉璃街の周辺

▲同上

すぐ近くにある梁のかつての盟友、康有為の故居も同じで、こちらに至っては、デヴェロッパー側のスタッフが常時監視し、参観に来る人々の立ち入りや写真撮影を禁じていた。カメラを遮られた筆者が、「貴重な文化財をなぜ民間のデヴェロッパーが所有できるのか?」と聞いても、相手はただ「入っても撮ってもダメ」と言い張るばかり。そして「監視カメラが2つもある」と言い、親切にもその場所まで指し示してくれた。

言うまでもなく、梁啓超は清末の改革運動、「変法運動」の主唱者として広く名を知られている。だが、その知名度にも関わらず、北京における彼の故居はこれまでもきちんとした修復と保護を受けてこなかった。入り口にこそ名前を記したプレートはあっても、家は風化に任され、ボロボロになっていた。だが、じつはここは梁啓超がまさにその名を有名にした変法運動に携わった頃の住居だとされている建物だ。その運動のスケールと知名度を思えば、梁のような革命家が集った会館が集中するこのエリアは、もう少しまとまった形で保護されてもよかったはずだ。

故居でなくなった故居

実はもう一つ、北京には多くの議論を呼んだ梁啓超故居がある。それは、東城区の東北部にある北溝沿胡同23号の家屋だ。ここは辛亥革命後、日本での亡命生活を終えた梁啓超が、天津の租界の家に滞在した後に住んだ住居とされ、もしその通りであるなら、梁啓超の子、梁思成が暮らした家でもある。この家に住んだ時期、梁啓超は袁世凱の組閣を助けるが、やがて帝政の復活を企むようになった袁世凱に愛想をつかし、反旗を翻すことになる。

だが2014年のある日、ここが梁啓超の故居であることを示すプレートが、突如取り外されてしまった。ある調査の結果、この故居について「梁啓超がここに住んだことはない」との判断がくだされたからだ。2013年の3月には、梁啓超の孫の呉茘明、梁柏有、梁憶氷が東城区の文物管理所に赴き、当時梁啓超の唯一の存命の息子であった梁思礼が筆頭となった署名つき声明文まで提出したという。それは、ここが梁啓超の故居ではないことを誓ったものだった。

大きすぎる誤解

私は驚いた。もし梁啓超がここに住んでいなかったのなら、他のどこかに本物の故居がなくてはならない。だがその本物の故居については、いまだ謎に包まれたままだ。それに、1986年6月にここが梁啓超故居として区の文化財に指定されてから、2014年にプレートが取り外されるまでの30年弱もの間、なぜ誰もここが本物ではないことを指摘しなかったのだろうか。

確かに、私が知っている範囲でも、文化財の認定の際、隣の家屋を誤って認定してしまった、という事は以前もあった。ミスに気付かず、本物の文化財を壊してしまった後で、誤りに気付いた、というあまりにも愚かなケースだ。付近の住民にはミスに気づいていた者も少なくなかったが、どこに訴えればよいかわからなかったという。もしこのケースもそうだったとしたら、文物局のあまりにひどい怠慢を嘆くしかない。

だがそもそも、これまで梁啓超故居とされていた北溝沿胡同の屋敷は、延床面積が1500平米余、部屋数も129に上る、大規模な四合院建築だ。しかも、かつて際立って美しい屋敷だったことは、住民も証明している。そんな立派な屋敷の歴史が、30年近くもの間、「誤解」され続けるなんてことが、あり得るだろうか。しかもかつての主は明朝でも清朝でもなく、民国期にここに住んでいた、「超」級の有名人なのだ。

私は頭を抱えた。考えれば考えるほど、謎は深まるばかりだった……(次回に続く)。

追記:

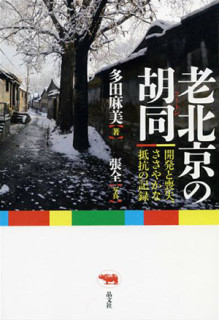

お陰さまで今年の1月に拙著『老北京の胡同──開発と喪失、ささやかな抵抗の記録』を晶文社さんより上梓することができました。拙著には、集広舎さんの当コラムに収められた記事も、改稿を経て、いくつか収められています。

サブタイトルに「ささやかな抵抗」とあるのは、乱暴な再開発に反対する住民や保護活動家の方々とともに、自分もささやかながら「文章で記録する」という形で抗ってみた、という気持ちがあったからです。その記録を続けるさい、本コラムを担当させていただけたことは、大きな励みになりました。関係者の方々、そして読者の方々に心からお礼を申し上げます。