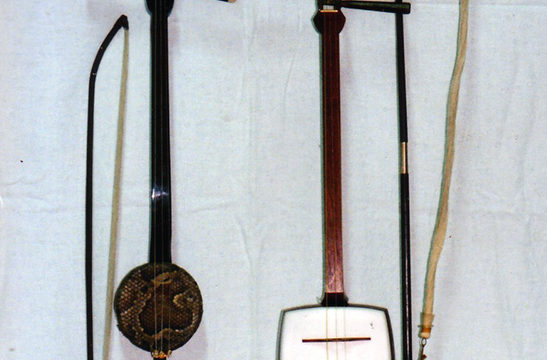

▲三味線の部品:棹の中継以外は糊付けされているが、いつでも下の写真のように分解できる。ここまで分解できる楽器は世界に類を見ない。これは、貴重な外国堅材を無駄なく活用するためと、狂いを調整できるためであり、日本人ならではの精巧な技術によってでき得たことである。

日本の純伝統邦楽に於ける「流派」「流儀」の概念とは

前回、日本の純伝統邦楽が、「伝統的である」と世間から言われるようになったのは太平洋戦争終結以降のことであるが、担い手、演者たちにとっては創世記(江戸時代)の頃から既に「伝統」という認識があったに違いなく、それを裏付ける存在であり、その意識の源が「流派と流儀」の概念であると述べた。その理由は? そもそも「流派」とは何であると解釈すべきなのか。

(注)「流派と流儀」のことをご説明する前に、邦楽に多いややっこしい用語のひとつを確認させていただきたい。「流儀」という言葉には広義と狭義があり、狭義では、流派固有独特の手法、及び作品や古曲の独自のリメイク、編曲などを総まとめしたもののことで、流派のアイデンティティーとなるものである。広義は、地歌、長唄、義太夫などのジャンルのことで、現代風に言えば「邦楽の種別名」ということになる。以下、広義狭義が交錯するが、より良い名称がほかにないため(より低い名称はあるが)お許し願いたい。

文字に込められた微妙な事情

音楽に於いては、「流派」と「流儀(狭義)」に共通する「流」の文字が意味するものは微妙に異なる。一般的には同質同義的に理解され、「流派とは、ある固有の流儀を共有する集団及び、その系譜である」的に説明されるが、遠からずとも当たらずである。

なぜならば「ある固有の流儀」というものが確立していたとしても、同じ流儀であるにもかかわらず、異なる「派」が存在した例は、有名なところで常磐津(節、以下略)、新内(節、以下略)などにある。また、例えば、それが二派あったとして、先行を正派とするならば、後行には、固有の流儀は存在しないことになる(ゆえに、やっきになって違いを作ろうとした例は多くある)。

新内の一派であり、新内の名の由来になった派の開祖の場合、破門扱いで流儀を表現すべき作品の上演を禁じられた。やむなく書き下ろして流儀を確立し、門弟も集まり、世間に派を認識させるまでに育った。それどころか、程なく先行の派の系譜をも吸収し、流儀(広義)全体の名にさえなった。

また、幾つかの流儀(広義)では、流儀(狭義)と芸風、技能の源であった三味線方が分裂したとか、画策したとか、三味線方が分裂した派を行き来きしたなどもある。また、婚姻によって(政略結婚の場合も)異なる流儀(狭義)の二派が一派にまとまり、流儀(狭義、主に演目)が倍増した場合もある。これらは、常磐津同士とか、長唄同士など同じ流儀(広義)の出来事である。

かと思えば、様々な理由で廃絶の危機に瀕した流儀(広義)が、他の流儀(広義)に託されたり、譲渡されたり売却された例も多いし、複数の流儀(広義)に学んで新たな派を興す場合も少なくなかった。この場合、浄瑠璃の一派が長唄の一派に吸収されるとか、小唄の一派が、清元(節、以下略)や新内(節、以下略)に取材したり学んだなど、異なる流儀(広義)間の異なる流儀(狭義)の受け渡しを意味する。

このように「流派」には、政治、経済(単に金銭トラブル)、因縁が絡み、「流儀(狭義)」には、「作品」との境界線が不明瞭であるが、幾分「流派」から独立して存在した感があるのだ。従って、「流派」が結束したり、音楽家がその「流派」の一員としての資格を得たり、義務や責任などの意識や誇りを抱く為には、「流儀(狭義)」だけでなく、他の要素も不可欠であることが分かる。勿論、それには政治、経済、因縁、恩義もあるが、それだけではないはずだ。

日本の伝統邦楽、浄瑠璃と長唄における「流派」の呼称

前述のような史実から「流派」は、実は「流+派」。即ち、「確立した流儀(狭義)」と「ある程度独立した確立した集団」の、微妙にニュアンスが異なる分別を総称しつつ、双方を括って「流派」と称していると考えられる。

ここで、日本の伝統邦楽の主な流儀(広義)における様々な分派の呼称と意味合いを検証してみる。

まず、「流+派」の意味合いを、大雑把ではあるが再度確認する。

ある大元が同じ系譜から音楽集団が別れ、その分別をつけるために「流」や「派」を名乗る場合を、はなはだ乱暴だが、「音楽的理由」と「非音楽的理由」の二つに分類する。前者には、師匠からの伝承の違いや、解釈の違いや、新たな編曲によって生まれた違いがある。後者には、これも乱暴で大げさな表現だが、「政治的」「経済的」「因縁」などがあるが、実際これらは、線引き出来ないほど癒着している。例えば何らかの対立が生じた音楽家とその門弟グループを「小屋の興行から閉め出す」「歌舞伎伴奏の権利を認めない」、決定的なものは「流儀の名を語ることを禁じる」「伝承作品の使用を禁ずる」などであった。また、他者を閉め出す意図がなくても、既成の場と機会を独占すれば、それが自然な流れであろうと、あぶれた者達は他に活路を見出さねばならない。そうして結果的に閉め出されたことと同じことになった実例もある。

次に、様々な流儀に於ける、その様な分派の名称の傾向について述べる。

「浄瑠璃」における呼称

まず浄瑠璃は、現在も活発に活動中のものの中で、義太夫は人形浄瑠璃の系譜にあり、その他の常磐津節、新内節、宮薗節、富本節、清元節は、いずれも江戸での大人気が理由で幕府から廃絶させられた豊後節門下の系譜にある(豊後節の師にあたる一中節も活動している)。ここで既にお分かりだろうが、浄瑠璃の場合「流」「派」などをつけずに、「節」を掲げるのだ。これは、豊後節の数代前、浄瑠璃創世記から程なく始まった習わしである。

◀浄瑠璃:富士松節(新内の前駆)家元・富士松加賀師匠のお稽古。国立劇場などの舞台のお姿からは想像できないほど暖かくお優しいお人柄。苦労話をたくさん伺った。

「長唄」における呼称

次に長唄だが、そもそも唄方も三味線方も「杵屋(きねや)」を名乗って始まった。中興に、「坂田」「富士田」「芳村」といった唄方が現れ、門弟を持つに至り、同じ頃に「杵屋」の三味線方から分派の祖が現れ、明治末期~大正期には「杵屋」から「杵屋和市」「杵屋和助」(いずれもある分家の俗称で個人の名ではない)、及び、後の幾つかの分派の源流になる名人が現れた。

そして、大正から昭和にかけて、長唄の何度目かの大隆盛の頃に、分家・分派の姿が明確になってきて、近年では、「杵家(きねいえ)」「稀音家(きねや)」が現れるに至り、創始者からの系譜は「杵屋宗家」と称されるようになった。同時に、「和市」「和助」の系譜からは「池之端派」「左門派」が現れ、前述の中興の唄方の系譜は「坂田家」「富士田家」「芳村家」と「家」を名乗っている。このように、一部を除いて、長唄は分家・分派及び、創始当初から「杵屋宗家」とは異なる系譜を、おおよそ「家」と称する習わしがあることが分かる。