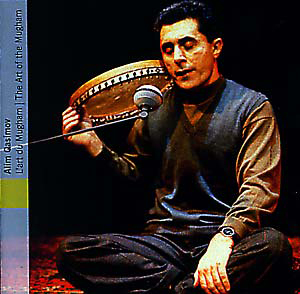

◀今日のアゼルバイジャン・ムガーム音楽最高峰のひとり、アリム・カスィモフの仏盤CD(OCORA-561112)。ムガーム歌手が枠太鼓を担当するが、自由リズム部分では、ジャケット写真のように太鼓を肩に乗せるのが伝統的。半端なところに置くより良い上に、自分の声を反響させモニターできるのだろう。カスィモフ氏は基本的に素晴らしい音楽家で、この仏盤も名作だが、時々妙にチープなCDも出す。

魅惑の国、アゼルバイジャン

アゼルバイジャンという国名の響きは、なんとも優美かつ勇壮孤高な雰囲気を醸し出してはいないだろうか。実際のアゼルバイジャンの歴史は、そのイメージを裏切らないどころか、素敵に裏付けてくれる。

とはいえ、日本語のネット情報の多くにアゼルバイジャン音楽を誤って伝えている部分が少なくなく、現地の英語版のサイトも誤解を受ける記述が少なくない。勿論そこには、アゼルバイジャンのみならず、旧ソ連邦諸国がおしなべて執心している奇妙なプロパガンダと、その背景にある、やむにやまれぬ近代化事情と、近世の古典音楽の混乱があるのだが。

アゼルバイジャンという国名は、ペルシア古語で火を意味する「アザール」と、土地を意味する「パーイガーン」から来ていると言われている。後者は、ペルシア周辺のイスラム諸国では「スターン」が一般的だ。

よって、アゼルバイジャンも、「アザールスターン」であった可能性もあるのだが、「スターン」は、壮大な荒野の国々に付けられる一方、人間の視野に収まってしまう「花園」にも付けられ「ゴル(花)スターン、ゴレスターン、グレスターン」と呼ばれる。それはそれで上品であるし、隅々迄想いが馳せられる祖国を愛しむ心が伝わってくる。それに対し「パーイガーン、バイジャーン」には、やはり勇壮な気位を感じてしまうのだ。ちなみに、イラン領も「アザールバイジャーン」と呼ばれている。一方、西のカフカス系民族は、更に遠くのスラブ系民族同様に、「邦(国)」を意味するものに「イア」を付けている「アルメニア」「グルジア」「アブハジア」などなど。「パーイガーン、バイジャーン」を 付けているのはアゼリ族だけ、というのも孤高の誇りが感じられる。

ペルシア文化とトルコ文化の融合

あくまでも概論だが、近世〜近代のトルコ人は、どこかでアラブ文化を卑下し、密かな優越感を抱いている様なところが在る反面、ペルシア文化には頭が上がらないジレンマを抱えているように思える。これは、音楽史やトルコ古典音楽の内容を、先入観を除去して見てもかなり明らかである。

ペルシア文化と一言で言っても、その長い歴史の中では、その中心地が大きく変わっている。アラブ・サラセン帝国支配以降だけでも、その独立王国の中心地は、10世紀のアフガン西部を含む北東部ホラサーンから、今日のパキスタン西部を含む南東部のバルチスターン、11世紀には、君主カーブース自身が詩人として知られたカスピ南岸のゴレスターンや南部ザグロス山脈の麓に代わり、13世紀には、今日のイラン領アザールバイジャーンの古都マラゲーを都にし、などなどである。

この為、アゼルバイジャン人は勿論のこと、アナトリアのトルコ人も、今日のイラン領を中心としつつも幾度も王国が栄えたアゼルバイジャン地方のトルコ系民族の歴史は、いずれも自らのものだと思っている。内心で一目を於いているペルシア文化の多くはトルコの文化でもある、というような感覚にも思える。

音楽に関しては特に、15世紀に現れたマラゲー出身のアブデル・カーデルの音楽書が、モンゴルによる戦乱以降の希少かつ卓越した専門書であり、西アジアは元より中央アジア古典音楽の規範のようであることから、近代以降の音楽文献は、これを主軸に語る事が多い。トルコ現地サイトの音楽史では必ず、このカーデルもトルコ人音楽家として含まれている。

ところが、日本の大手レコード会社のアゼルバイジャン音楽のCD解説でさえ、「ペルシア音楽の影響を受け」と書いているが、アゼリ人、トルコ人の過大評価を差し引いても、アゼルバイジャン音楽は、むしろ近代ペルシア音楽に影響を与えたかも知れない。否、正確に言えば、前述のように、中世以降の西アジア〜中央アジア音楽は、アゼルバイジャン地方が中心だった頃のペルシアにて確立したのだから、どちらがどちらに影響云々ではないのだろう(※)。ただ後述する「近代イラン音楽に混乱させられて」は有り得るが。

ちなみに、その基礎はティムール帝国の文化的大繁栄にあり、前述のカーデルもティムール帝国の宮廷楽師だったこともある。が、ティムール帝国は、創始者が「王の書」の類いを好まなかった為か、文化の繁栄を知る文献がほとんど見つかっていないので、一層カーデルの書が価値を増した。

アゼルバイジャンの音楽

このような誇り高い歴史を持つことが、冒頭に記した印象を与えるに違いないのだが、そのイメージは、古典音楽と民衆(民俗)音楽の双方に如実に現れている。前者は、このサイト集広舎さんが昨年11月に出された「ウイグル十二ムカーム」の「Mukam音楽体系」とも通じる、「Mugham音楽体系」である。後者で必ず挙げられるのが、1990年代に日本でもファンが多かったグルジアの映画監督パラジャーノフも描いた、吟遊詩人「アシック」の伝統芸能だ。グルジアにも展開するのだから、半ばジプシー的な民族である可能性もあり、筆者は、これを古代メソポタミアに源流を求める持論があるが、トルコ民謡の代表的な弦楽器である、棹の長い板張りの三味線「サーズ」の古い形の一種(彼らは「コプース」と呼ぶ)で弾 き語る大道・放浪・吟遊の楽師である。アゼルバイジャンでもトルコでもこの古典音楽と吟遊詩人音楽は、決して交わることがないが、オムニバスCDなどでは混じっている。日本の伝統邦楽に置換えれば、「お琴三味線」の「地歌・箏曲」と、「琵琶楽」が同じCDに納められている様な違和感を覚える。

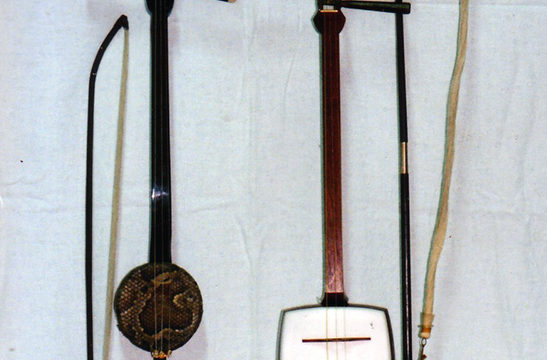

※旧ソ連邦出版局の伝説的名書『ソ連の楽器』に在った貴重な写真、アゼルバイジャンの名だたるアシュックが一同に会した。この時彼らは無事だったようだが、ウクライナの吟遊詩人コブザリもこのように集合させられスターリンに粛正された。

古典音楽を簡単に定義するならば、「音楽理論体系」「楽曲様式」が論理的に整理されていることだ。その意味では,雅楽も含め日本の伝統邦楽は、いささか頼りないところもある。明治時代前半迄は、こまかな手(フレイズ)に呼称があり、様々な曲や異なるジャンルにも使い回されるなど、普遍的な要素も見られたのだが、ほとんど忘れ去られ、曲単位で継承されている。

対する民衆(民俗)音楽にも、しばしば「楽曲形式」が存在する。日本の民謡でも「追分」とか「おけさ」などの様式名があるのがそれだ。しかしながら、アゼルバイジャンやトルコでは、古典音楽の旋法(音階に約束事を付したもの)が数百あるのに対し、民衆(民俗)音楽では僅か二、三であり、約束事はほとんどなく「音階」のレベルである。古代インドでは、この両者の違いを「科学音楽」「非科学音楽」としたほど、概念が異なるのだ。

アゼルバイジャンの「ムガーム音楽体系」

「Mugham音楽体系」は、前述の「ウイグル十二ムカーム」でも音楽解説のページを担当させてもらって書いたが、イラクやシリアなどの東アラブ、北アフリカ、イスラム王朝期のアンダルシーア、オスマントルコ、トゥルクメン、ウズベク、タジク、ウイグルに、若干名前を変え(アンダルシーアを除き、他は、言語習慣の違い、つまり訛的なもの)、楽曲の名称や構造は、一部を共有(全てに共通するものは無さそうだ)する広大な面積に通じる壮大な音楽体系の一種である。

アラブで「Maqam」、トルコで「Makam」、アゼルバイジャンで「Mugham」、トゥルクメンで「Mukam」、ウズベク、タジクで「Maqom」、ウイグルで「Mukam」と言われるこれらの音楽体系は、教義の旋法としての「Maqam(最も古く、言語学的にも語源であるアラブ名を代表とさせてもらう)」と、様式が定められた幾つかの楽曲を組み合わせる広義の「Maqam」である「組曲体系」。そして、その総合体である「音楽大系」の三つの意味がある。即ち、「Maqam」と言われただけでは、「旋法」「組曲」「その全体像」の何れを言っているかは分からないという紛らわしいものだ。

もっとも、18世紀以降のオスマン・トルコでは、「旋法=マカーム」「組曲=ファスル」「全体像=サナート」と分かり易くなっている。これは、この宮廷古典音楽と長年共に歩んだスーフィー神秘主義メヴレヴィ教団の典礼音楽の存在があったからであろう。また、アンダルシーアでは、恐らく18世紀以前から、「旋法=トゥーバ」「組曲=ナウバ」「全体像=アーラ」と区別されていた。このテーマは、かなり示唆に富んだものだ。つまりある種の要望、ある種の概念では、意図的に同じ名詞を用い、異なる概念を重んじる者達は分かり易く区別している。双方に深い意味合いがあるのだ。

▲来日アゼルバイジャン楽団の楽屋で、独学のタールを聴いてもらう筆者。これで気に入られレッスンを授かることができた。

しかし、18世紀以降のアゼルバイジャンに関しては、同情したくなるほどの混乱が巻き起こされた。それは、基本は前述の15世紀のアブデル・カーデルの理論書に違わない音楽体系であり、前述したようにカーデルがティムール宮廷楽師でもあったことから、当然ウズベク、タジクとも共通する「旋法=Maqam/組曲=Maqam/全体の音楽体系=Maqam」なのだが、19世紀に別の音楽体系、もしくは異なる解釈や異なる編纂が行われた。それは「旋法=Dastgah/組曲=Dastgah/全体像=Dastgah」であった。後のイランでは、「旋法=Dastgah/小旋律=Gushe/組曲=特に重視しないか、二、三楽曲しかない(Gusheの即興的展開が主になった為)/全体像=Radif(どのDastghaには、どんなGusheをどの順に展開するかをまとめた)」となった。これが アゼルバイジャンでは混同し、「旋法=Mugham/組曲=Mugham/全体の音楽体系=Mugham」と「旋法=Dastgah/組曲=Dastgah/全体像=Dastgah」が並列してしまったのだ。単なる並列ならば、まだ良いのだが、19世紀の段階では、楽曲の名称やイラン同様の「Gushe」の用途も比較的しっかり把握されていたのが、丸暗記的に伝承している内に構造概念が失われ、Mugham列とDastgah列が混同してしまった演奏家も少なくないようなのだ。しかも、アゼルバイジャンだけでも、三から五流派あった為に、一層全体像が混乱した。

アジア各地の伝統音楽の調査のみならず、それらを編集・出版するという価値観が無かった国々を支援し、日本で編集し現地で出版するなどの他、各国の音楽研究者、楽団監督を日本に招聘し頻繁に国際会議を開き、音楽教育教材の体系的な編集を指導し、伝統の保護育成に取り組むという、過去、世界に類を見ない活動をされているのが「ユネスコアジア文化センターACCU」だ。筆者も大変懇意にさせて頂き、1990年代には本部に隣接する会館で民族音楽リサイタルも催していただいた。そのACCUのサイトにアゼルバイジャンの「ムガーム音楽」について以下のような記述があった。尚、恐縮ながら、やはり「Maqam体系」についての表記は、従来の曖昧混沌とした定説に倣うばかりで、核心は突いておられなかったが。< /div>

以下、ACCUのサイトより抜粋引用。

ムガーム音楽の今日の演奏家は、商業的な圧力により、常に新たな形のムガーム音楽を作り出すことを余儀なくされており、これによって伝統的な形式が段々と見捨てられ、忘れ去られる傾向にあります。今日、ムガーム音楽の即興という独特な性格と、古来の耳から耳への伝承という伝統は脅かされています。

確かに、旧ソ連邦解体から十年程した後、中央アジアのトルコ系諸国では、伝統音楽のCDの発売や、欧米CD会社による質の高いCDの発売が相次ぎ、ワールドミュージック・ブームが鎮静した今日でも次々と新作CDが発売されている。この事をACCUの記述に依るならば、新たな新作ということなのだろう。確かにCDのメイン演奏者の作品が年々目立って来てはいる。

しかし、十年二十年前の様な奇妙(不気味に近い)なポップさは無いし、ましてソ連時代の「文化工作団」のような空々しい音楽には思えない。それどころか、むしろ極めてクオリティーの高い古典芸術音楽のスタイルが主流になって来ている。

ACCUの記述が、誰の意見なのかを質す迄もなく、日本には、あのような指摘ができる人間がいるとは思えないので、おそらく現地の昔気質の識者の意見なのだろう。

確かに、1950年代迄は、現地の昔気質の演奏者のみならず、後継者育成教育プログラムでさえも、ひとつの「ムガーム組曲」に、十数の楽曲が規則的に配置されていた。ところが、この二十年のCDには、楽曲様式が数種しかない。しかし、少なくとも筆者の耳には、そして、おそらく世界のマニアの耳にもさほどいい加減な音楽であるとは聴こえないのだ。

つまり、上記の記述は、遠からずとも当たらず。と言うか、限られた文字数の中での表現で、「新作や新様式」つまり、そこから伝統が生まれにくい(遺伝隔離のある)ハイブリッドなその時代限りの目新しい音楽の氾濫もあるのだろうが、もしかしたら、「本来の組曲体系をないがしろにし、初めて聴くようなリスナーがとっつき易い楽曲ばかりを羅列した」をして、「新しいスタイル」と言っている可能性もあるかも知れない。

それと同時に、及びそれ以上に、「ムガーム音楽体系」の全体像を俯瞰でき、その「概念」を理解できる演奏者がいなくなり、次々に無秩序に古曲を引っ張り出して真新しいラインナップで新作CDを発表している風潮をより懸念しているのではないだろうか。

「仏作って魂入れず」のみならず「仏の頭右半分と一方の手首」だけだったりということだ。その理由は「顔全部だと怖くも思える」とか「片方の手首は招いているようで優しそうだ」なのだ。ならば「仏など拝むな!」と言えば「だって、古いものは心落ち着くし」「何だか癒されるじゃん!」と来るのだろうか。

そして、よろずが受け手の印象市場であれば、真意や魂など知る由もないのだ。さすれば、伝統の概念を理解できる人間にとっては上記のようなことを言いたくなるのは分かる。